La Voz de Liébana (1904), primera publicación del país que se adelantó a la imprenta y al telégrafo

Liébana amanece al siglo XX sin prensa localista que regenerase la vida comarcal, careciendo también de imprenta y de telégrafo. El primer número de la publicación quincenal La Voz de Liébana apareció el 1 de agosto de 1904, bajo la dirección de su fundador, Mariano Fernández Río. Editada en Santander –ya que Potes carecía de imprenta- los precios de suscripción eran los siguientes: en el distrito, 5 pesetas; en provincias, 7, además de Ultramar cuya suscripción era de 4 pesos anuales en plata española.

La aparición de La Voz de Liébana significó una apuesta importante en pro del desarrollo de la comarca que entonces sumaba un total de doce mil habitantes, el doble que actualmente. Llegó esta cabecera de la prensa local cántabra afirmando sus promotores que “no entendemos de política (…) viene, sí, a llenar un vacío que se deja sentir en este apartado rincón de la antigua Cantabria, olvidada ante los gobernantes que rigen los destinos de nuestra nación infortunada”. Cien años antes se había comenzado a construir la iglesia parroquial gracias a un importante donativo del entonces Obispo de Málaga, José Vicente de la Madrid, ilustre hijo de Potes, inaugurándose noventa años más tarde –el 27 de septiembre de 1894- a causa de muchos acontecimientos vividos como la invasión francesa y la primera guerra carlista.

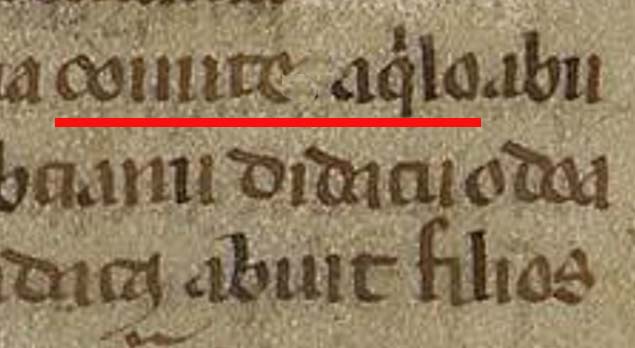

El pasado histórico de Liébana era y es un patrimonio especial de esta tierra cántabra. Ildefonso Llorente Fernández (que fue director de la publicación torrelaveguense El Cántabro entre 1880-87); Abel Alonso de la Bárcena y el académico de la Historia, Eduardo Jusué Fernández, representaban tres plumas importantes que cuidaron con celo de ese gran patrimonio. En el Códice Emilianense copiado por Berganza (v. Antigüedades, tomo 11 página 557) prueba el origen en Liébana del primer reino que llevó el nombre de Asturias; el Cronicón de Sebastián (v. Flórez en su España Sagrada, tomo 13, página 483) se proclama la victoria definitiva sobre los mahometanos en la bajada de Los Llanos, al pie del monte Subiedes, mientras que en los reinados de los grandes Alfonso I y Alfonso III –descendientes directos de Pedro, Duque de Cantabria-, se nombra reiteradamente a Liébana como cuna de la Reconquista. En mi libro El Ducado de Cantabria, origen de un Reino (Tantín, dos ediciones), se ofrece amplia documentación histórica sobre el gran protagonismo de la tierra liebanense.

Dando un salto hasta los inicios del siglo XIX, nos encontramos con el hecho de que nada menos que dieciséis veces entraron en Potes los ejércitos franceses, saqueando e incendiando sus aldeas. Ya en el reinado del nefasto Fernando VII se reprodujeron las revueltas que hallaron eco en el rincón de Liébana entre los partidarios del absolutismo tradicional y los constitucionalistas. El movimiento en pro del absolutismo fue en Liébana importante, incitado por el clero, logrando que se alistaran casi 1.600 hombres que formaron cuatro batallones y una compañía; más tarde la primera guerra carlista significó otro azote para la comarca, quedando libre de la segunda contienda entre carlistas y liberales. Una tierra, por tanto, convulsionada por guerras, que probaron el heroísmo de los descendientes de los antiguos cántabros.

Titulada Revista Quincenal de Intereses Generales, nació con el compromiso de “defender los intereses generales de toda la Jurisdicción”, proclamó en su ideario el propósito de “procurar que los que rijan unos y otros valles, estén siempre en contacto y unidos con un solo pensamiento y una sola aspiración: la de hacer próspera y feliz a esta fértil comarca Lebaniega”, para cuyo objetivo La Voz de Liébana esperaba la ayuda “de los buenos patriotas, hijos del país, que aquí, y fuera de la patria que los vio nacer, residen”, añadiendo: “… carecemos de la completa ilustración necesaria al periodista, pero si no nos cabe tal gloria, tenemos al menos el singular placer de haber tomado la iniciativa y de llevar a cabo la publicación La Voz de Liébana…”

Gracias al esfuerzo y genio emprendedor y comercial del director-fundador, Mariano Fernández Río, Potes asistió en octubre del mismo año 1904 a la instalación de la primera imprenta –los primeros números de La Voz de Liébana se editaron en los talleres de sucesores Antonio de Quesada, en la Cuesta del Hospital de la capital cántabra-,estreno que se anunció como “adelanto que ha de contribuir a regenerar en parte la sociedad civil y facilitará medios de vida a la agricultura, al comercio y a la industria en general”. Este acontecimiento histórico debiera conmemorarse en la capital lebaniega ya que el 1 de octubre de 1904 se tiró en la nueva imprenta el primer número de La Voz de Liébana, y el nombre de Mariano Fernández Río figura ya en la historia local como el protagonista que intentó regenerar la vida de Potes y la comarca a través de la prensa.

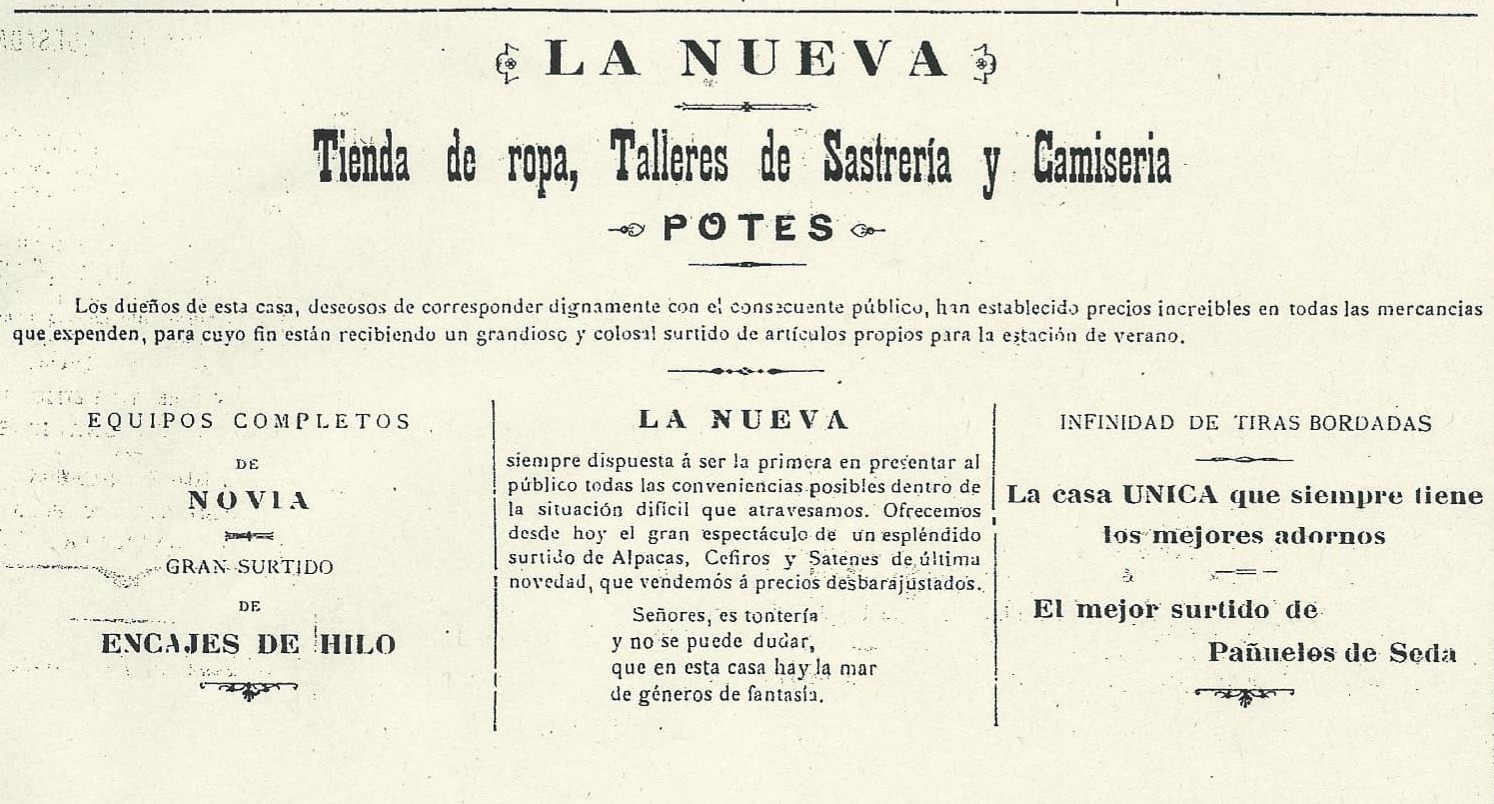

Defensor de todo lo que significara progreso, la publicación decana de Liébana insertó en el primer número una nota que reflejaba la primera de sus reivindicaciones: el telégrafo. Llegó este medio que se había inventado en Estados Unidos medio siglo antes, con motivo de una cacería de Alfonso XIII en Picos de Europa, pero terminado esta estancia real se cerró la oficina. Fue insistente la presión de La Voz de Liébana y del alcalde de Potes, Jesús Jusué, hasta que en julio de 1905 –once meses después de la aparición de la primera publicación lebaniega- se llegó a un acuerdo con el Gobierno tras la aportación por los municipios de la comarca de “quince peones durante catorce días y el arrastre de 560 postes de Torrelavega a Unquera para empalmar la línea en dicho punto”. También este mismo año se instaló el primer fotógrafo en Potes, honor que correspondió a Álvaro Fernández, que comenzó a realizar toda clase de trabajos, especializado en “ampliaciones inalterables al bromuro y postales de la región”, tiempo este en el que sobresalían, entre otros, los establecimientos de Castor del Río (de velas de cero al vapor); Celestino Prados (ultramarinos y vinos de todas clases); las relojerías de Manuel Bustamante Gómez y de Eugenio Martínez; don Hilario Hernández (guarnicionería en la plaza mayor); la bodega de Mariano de Miguel y el establecimiento de Victoriano Almirante, cosechero de vinos en Tama.

La capital lebaniega estrenó siglo con 1.219 habitantes y 12.683 ciudadanos en los siete municipios del país lebaniego. Su vida estaba dominada por la actividad minera, que estaba repartida entre la Sociedad la Providencia, la Real Compañía Asturiana, la Sociedad Echevarría y Compañía y las explotaciones de Constantino Romanidy y de Juan Manuel Mazarrasa, que habla bien a las claras de la fiebre minera de este tiempo.

Ubicadas en las cercanías de Picos de Europa, las nieves permitían su explotación no más allá de seis meses, generalmente desde mayo a principios de noviembre, crudeza que evoca con detalle el lebaniego de Espinama, Abilio Alonso, en su autobiografía, cuando narra que en las minas de Áliva- desde los años cuarenta hasta su cierre- permanecían prácticamente “encerrados” en los largos inviernos. El resto de la actividad se repartía entre serrerías, molinos harineros, curtidos, hojalaterías, panaderías y, finalmente, la ganadería de alta montaña y una rica agricultura que ofrecía de todo: olivo, vid (rica pero arrasada finalmente por la filoxera), trigo, almendras y leguminosas. Esta rica producción justifica que el recordado Eduardo García Llorente definiera a Liébana como un auténtico “paraíso terrenal”.

Recuperando los inicios del siglo XX, tres años después de la aparición de La Voz de Liébana y de la instalación de la primera imprenta a iniciativa de Mariano Fernández Río, aparece una cabecera competidora con el título Picos de Europa que tiene como director a Napoleón Ruiz. El primer número lleva la fecha del 5 de agosto de 1907, y a través de un editorial con el título Dos Palabras se posiciona ante los lectores: “no daremos grandes jaquecas a los prohombres de la provincia, ni al lápiz rojo; pero no penetraremos nunca en el callejón de la pasividad, cómplice humilde y despreciado de los errores y desaciertos que merecen ser castigados…” , al tiempo que la publicación apostaba por el futuro de la capital lebaniega en estos términos:” Si la incuria de los hombres o las ruindades de la política no malogran sus aspiraciones, Potes alcanzará mayor nombre y relieve del que ya tiene como uno de los pueblos más importantes y envidiados de la Montaña”.

El posicionamiento de Picos de Europa y de su director Napoleón Ruiz no debió ser del agrado de algunas gentes ilustradas de Camaleño, que a partir del 25 de diciembre de 1907 comenzaron a editar la publicación Waterlóo, que se anunciaba en su cabecera como “periódico simbólico y de circunstancias, ni político ni literario”, advirtiendo que no admitía suscripciones «por que no se sabe cuanto durará”. El título escogido era un dardo directo para el director de Picos de Europa, Napoleón Ruiz, a quien sus detractores querían derrotar no en el campo de batalla sino en el de la prensa. El balance fue que Picos de Europa como periódico decenal logró editar casi cuarenta números, mientras que su rival no llegó a los tres meses de vida, tiempo en el que polemizaron (o mejor, se descalificaron), prueba de la movida periodística que también había llegado a Liébana.

Por su parte, La Voz de Liébana, de Mariano Fernández Río, que fijó su redacción y administración en la calle del doctor González Encinas, alcanzó 562 números en sus trece años de existencia. Cuando apareció en agosto de 1904, acababa de fallecer el genial violinista Jesús de Monasterio y las columnas de La Voz acogieron una suscripción pública liderada por el presbítero Eduardo Barredo y José María Bulnes. En apenas un año se lograron algo más de doce mil pesetas –de las que cinco mil fueron aportadas por los montañeses en Cuba-, encargándose el monumento al artista catalán Pedro Estany, según decisión acordada por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se inauguró solemnemente el 30 de septiembre de 1906, contando con la colaboración de La Voz que editó un número extraordinario de ocho páginas. Un homenaje que casi cien años después repite la Agrupación Lebaniega de Santander con la edición de sus mejores composiciones.

En los talleres de impresión de La Voz se editó en 1915 la obra Liébana y los Picos de Europa, que incluía una ligera reseña histórica, datos geográficos y estadísticos, itinerarios, monumentos y santuarios, costumbres y lebaniegos ilustres, aportación importante para el conocimiento de la comarca, libro dedicado a don Félix de las Cuevas al dirigirse “a los lebaniegos ausentes de este hermosos rincón para que les sirva de consuelo en sus ratos de nostalgia y les leve el recuerdo de su amada Liébana”, encontrando en esta señera figura el símbolo de “bienhechor de su tierra natal y protector de sus paisanos en México”.

Hasta aquí estas breves pinceladas sobre el contexto de la Liébana de principios del siglo XX. Termino evocando la figura del universal José Antonio Odriozola Calvo desde estos altos de Áliva que él tanto recorrió, amó y difundió, mirando hacia Cosgaya, la tierra de mis abuelos maternos que me enseñaron de niño a amar a la tierra lebaniega. Lo hago con esta evocación sobre la grandeza histórica del país lebaniego, magistral definición del gran Amós de Escalante, que transcribo en mi obra sobre El Ducado de Cantabria (p.80):

“Liébana es uno de los recintos de aquel alcázar soberano que la Providencia labró a España para asilo de su libertad, de su independencia y de su gloria. Ante esas rocas se detiene la invasión, cesa la conquista, se quebrantan los yugos, toma treguas la muerte”.

Resumen de la pequeña historia de La Voz de Liébana en base al artículo de Alerta de 25 de septiembre de 2004.